Eloge de l'ombre

Parmi les voix innombrables qui composaient le bruit de fond dont nous parlions la dernière fois, la plupart se sont tues et sont généralement oubliées, sauf à alimenter, çà et là, des nostalgies individuelles ou des recherches érudites. C’est la règle et il en est de même partout, en littérature comme au cinéma, dans les arts plastiques comme dans la musique. Ce qui surnage prend alors rang de classique, reléguant tout le reste dans un limon indifférencié que ne troublera plus désormais que le trident du spécialiste en quête de pépites. Car si les « classiques » le deviennent parfois à bon droit, cela ne veut pas dire, a contrario, que le reste ne valait pas tripette. Dans la BD comme ailleurs, il y a autant de bonnes raisons que de mauvaises de se faire oublier, la faute-à-pas-de-chance, la mort prématurée d’un auteur ou simplement les faveurs de la mode le disputant largement à la médiocrité effective et sanctionnée par le temps. N’oublions pas, par exemple, qu’un Vermeer passa pour un peintre mineur jusqu’à la fin du XIXe siècle et qu’il aura fallu que le goût change, éclairé par Proust, entre autres, pour en faire l’idéal d’artiste qu’il est devenu depuis. Un art aussi jeune et volontiers oublieux de lui-même que la bande dessinée ne saurait d’ailleurs encore tracer des lignes de démarcation bien nettes, si ce n’est sous le seul rapport de la disponibilité : ainsi ne resterait un classique que ce qui est constamment réédité – donc ce qui se vend ? Mais à quel prix ? La BD n’ayant pas encore eu ses Lagarde et Michard, qui sait si l’Histoire ne se chargera pas de bousculer certaines vulgates encore indiscutées et de ramener, par exemple, un Blueberry à ses justes proportions ? 1

En attendant le prononcé des peines, nous plaiderons ici pour l’un de ces disparus – un parmi tant d’autres – dont le sort, sans être tout à fait injuste, est toutefois significatif de l’amnésie consubstantielle à un art qui, en tant que marché, nécessite un élagage permanent de ses branches les plus faibles, même quand elles ne sont pas les moins jolies.

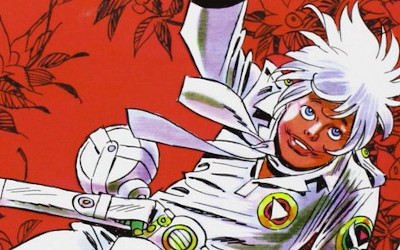

Paru pour la première fois en 1969 dans la revue espagnole Gaceta junior, Dani Futuro est la création conjointe du scénariste Victor Mora et du dessinateur Carlos Giménez. Dani, un adolescent du XXe siècle, pris dans les glaces à la suite d’un accident d’avion, se réveille deux siècles plus tard. Immédiatement adopté par son sauveur, le Dr Dosian et par sa nièce Iris, il va connaître en leur compagnie un certain nombre d’aventures galactiques qui feront l’objet de sept albums entre 1973 et 1983, tout en bénéficiant d’une prépublication dans l’hebdomadaire Tintin dès 1971.

Participant d’une science-fiction alors en vogue, Dani Futuro pourrait passer pour un simple démarquage du Valérian de Mézières et Christin, publié dans Pilote à partir de 1967 : engins spectaculaires, voyages dans l’hyperespace, faune extraterrestre variée, ambiguïté des relations entre le héros et l’héroïne… tous les ingrédients semblent réunis pour faire de l’Espagnol un clone du Français, jusqu’à l’humour – plus ou moins fin – et à la politique – discrète mais bien réelle en ces années post-68.

Or, des deux séries, l’une a disparu corps et biens et l’autre s’est maintenue. Partant du principe soi-disant darwinien que seuls les meilleurs survivent, on pourrait en déduire que l’une était meilleure que l’autre. Nonobstant toute question d’antériorité, il suffit pourtant de les relire pour se rendre compte que Dani Futuro soutient allègrement la comparaison.

D’abord – et cela crève les yeux du moins averti des néophytes – parce que le dessin de Giménez est d’emblée celui d’un professionnel chevronné quand celui de Mézières semble, au début en tout cas, nettement moins assuré. Formé à la rude école des studios de Barcelone (ce qu’il racontera magistralement dans Les Professionnels 2), Carlos Giménez appartient à ce qu’on appellera « la plus belle génération » de la bande dessinée espanole, 3 celle des Víctor de la Fuente, des Esteban Maroto, des Enric Sió, des Luis García, des Antonio Hernández Palacios… tous trop peu connus en France et dont le réalisme baroque et les innovations graphiques doivent bien moins à Hergé qu’à Milton Caniff et Alex Raymond. C’est donc un style « autre » qu’il introduit dans Tintin, un style espagnol immédiatement repérable comme tel, où l’élégance extrême et l’inventivité de la mise en page le disputent à une outrance expressive parfois presque effrayante.

Ensuite parce que les scénarios de Mora tiennent la route, autant que ceux de Christin, sinon mieux si l’on considère le long délitement subi par l’agent de Galaxity jusqu’à la reprise (avortée ?) par Lauffray et Lupano en 2017. Du moins Mora n’aura-t-il pas cédé à la tentation de la complication à outrance, de cette fuite en avant scénaristique qui fait des derniers albums de Valérian un assez vain casse-tête, où l’on sent que les auteurs eux-mêmes ont cessé depuis longtemps d’y croire. Si les premiers albums de Dani Futuro restent d’un classicisme assez sage (La Planète Nevermor, Le Cimetière de l’espace), les suivants acquièrent une dimension satirique, voire politique, assez marquée. Dans un contexte franquiste encore loin de ramollir (le militant libertaire Salvador Puig i Antich est exécuté en mars 1974), leur dénonciation de la répression – si détournée puisse-t-elle paraître – est loin d’être anodine. D’Une planète en héritage, avec son supermarché cosmique tenu d’une main de fer par une grosse dondon avide, aux Maîtres de Psychedelia, où une clique colonialiste asservit un peuple autochtone à l’aide d’un puissant hallucinogène, ce sont les mêmes nervis, la même flicaille, les mêmes matraques que dans les rues de Madrid ou de Barcelone. Membre du PSUC, Víctor Mora est un scénariste engagé pour qui la science-fiction, au-delà de la distraction pure, est d’abord et avant tout un miroir tendu à la société de son temps.

Dès lors, comment deux séries de qualité assez semblable ont-elles pu connaître un sort aussi différent ? Comment une série comme Dani Futuro a-t-elle pu sombrer dans l’oubli au point que bien peu de bibliothèques peuvent se vanter de l’avoir encore à leur catalogue ? À cela, plusieurs réponses possibles et, vraisemblablement, conjointes…

La première, et la plus évidente, c’est qu’elle n’a pas marché. Dans Tintin, l’accueil est mitigé. Aussi élégant soit-il, le style de Giménez, très différent du style franco-belge auquel ils sont habitués, déroute les lecteurs qui expriment leur désaveu de référendum en référendum. De plus, Le Lombard – éditeur du magazine Tintin – n’aura longtemps qu’une politique assez erratique en matière d’albums, au point de s’associer à Dargaud pour sa collection Jeune Europe, où seront publiés – en version souple – la plupart des Dani Futuro.

La série, d’autre part, s’est assez vite démodée. Son titre même, au « futurisme » gentiment désuet, ne la prédisposait pas à passer à la postérité. Encore faut-il relativiser : la BD n’a jamais été avare de titres ronflants ou ringards qui n’ont pas entravé leur succès, de Guy L’Éclair à Ric Hochet, sans parler du Lieutenant Myrtille… Dani Futuro, malgré tout, reste visuellement très ancré dans les années 70. Les effets psychédéliques de Giménez, un usage parfaitement débridé des couleurs, un certain hédonisme fleuri mâtiné de glam, s’ils font aujourd’hui beaucoup pour son charme, lui confèrent une aura résolument seventies, un côté « SF à pattes d’èph » qui ne devait pas survivre au second choc pétrolier.

Carlos Giménez lui-même n’a d’ailleurs pas persisté dans cette voie. Dès le début des années 80, ses terribles Paracuellos 4 initient une veine autobiographique qui le mènera très loin des voyages intergalactiques et contribuera bien mieux à le faire connaître du public adulte qui, rappelons-le, supplante en ces années-là le lectorat strictement jeunesse dont les magazines disparaissent l’un après l’autre.

Ce faisceau de causes (auxquelles on pourrait peut-être encore ajouter une certaine condescendance des Français envers tout ce qui venait d’une Espagne encore largement réduite à la Costa Brava) suffit sans doute à expliquer la disparition d’une série qui en valait bien de plus chanceuses. Un scénario similaire s’applique sans doute à beaucoup d’autres, qu’il serait trop simple de seulement qualifier de « cultes ». Quoi qu’il en soit, il nous renseigne par défaut sur la valeur toute relative des postérités littéraires. Un Dani Futuro, nonobstant ses qualités, a disparu parce qu’il ne s’est pas vendu, qu’il s’est démodé et que ses auteurs sont passés à autre chose. Parti sur des bases à peu près semblables, Valérian, lui, s’est maintenu pour des raisons strictement inverses. Mais à quel prix, sinon celui d’une lente déréliction, symboliquement couronnée par une adaptation cinématographique d’une indigence rare ?

Des deux séries, l’une est donc rentrée dans l’ombre tandis que l’autre restait au soleil qui devait la faire fondre. Alors, des deux, quel est le classique ?

Notes :

1 Du moins est-il encore permis de lui préférer largement Comanche sans subir l’anathème de quelque Académie.

2 Fluide glacial, 2012 (éd. intégrale).

3 Lorenzo F. Díaz y Paco I. Taibo II La generación más guapa : autores españoles de cómic, 1960-1980. - Semana Negra, 2005.

4 Fluide glacial, 2020 (éd. intégrale).

Yann Fastier