Maeve, 18 ans, attend les résultats de ses examens de fin de lycée.

Elle a postulé dans une université à Londres. Si elle est diplômée avec des notes suffisantes, elle partira loin de la petite localité d’Irlande du nord qui l’a vue naître. Durant les semaines qui la séparent de l’échéance, elle trouve du boulot dans la principale usine de la ville, où on fabrique des chemises à la chaîne. Le patron, jeune anglais arrogant, n’est pas regardant, surtout quand il s’agit de jeunes et jolies femmes. Avec ses copines Caroline et Aoife, elle se retrouve à trimer, un peu de thunes contre beaucoup de sueur. En transition vers l’âge adulte, locataire d’un petit appart qui lui permet enfin de fuir la maison familiale surpeuplée, dans l’espoir de l’exil vers un nouveau monde pour des études de journalisme, loin de l’enfer, de sa vie étriquée, elle est autant excitée à l’idée du changement à venir que terrifiée d’incertitude.

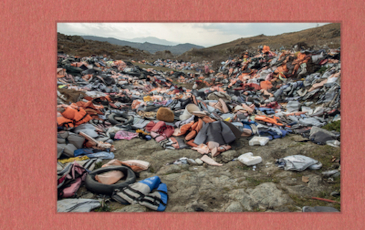

Le petit bourg de Maeve n’est pas nommé, pas plus qu’il ne l’était dans Ce que Majella n’aimait pas, le premier roman de Michelle Gallen. On le sait proche de la frontière avec l’Eire, en Ulster donc, et l’action se déroule lors de l’été 1994, dans une Irlande du nord en proie à une violence décuplée par les pourparlers de cessez-le-feu qui menacent les groupuscules armés des deux camps de devoir déposer les armes.

Sa famille étant catholique et pauvre, Maeve a subi tous les clichés propres à son statut. Trop de frères, un père et une mère désoeuvrés, pas assez d’argent. Elle s’est nourrie de haricots, de sandwichs aux chips, dans un quartier cloisonné, à l’écart des réformés dont elle n’a jamais partagé l’existence, qu’elle n’a même jamais vus de près jusqu’aux programmes de mixité intercommunautaire, à l’école, pour une journée de temps en temps. Elle s’est nourrie du folklore, des chants de révolte, des préceptes religieux toujours prompts à vous dire quoi ne pas faire quand vous êtes une femme. Maeve aime autant sa communauté qu’elle la déteste. Elle y a puisé sa gouaille, son accent, sa haine des Anglais, son esprit frondeur. Elle y a souffert. Honte de ses origines où l’on manque de culture, d’ouverture, où elle étouffe.

Roman initiatique, Du fil à retordre est un condensé, relaté en quelques semaines, de la situation de cette partie de l’Europe toujours à feu et à sang. On ne sait jamais d’où vont surgir les tirs, où vont tomber les bombes, qui sera la prochaine victime, ciblée ou due au pur hasard. Maeve et ses amies s’accommodent de la tension, de l’extrême violence environnantes, avec cette désinvolture, ce mode de survie issu de l’habitude, et imputable à leur âge, âge où l’égocentrisme est de règle, où l’envie de se foutre de tout vous dévore. Michelle Gallen dépeint avec une intensité rarement atteinte les montagnes russes des sentiments des filles. Des scènes d’une puissance aussi forte qu’une attaque au mortier vous laisse pantelant, hébété, abruti de douleur et rappellent la sidération ressentie à la lecture de Eureka Street de Robert McLiam Wilson dans ce passage relatant un attentat. Tandis que d’autres moments nous font nous gondoler avec les trois copines, de leurs bons mots, de leurs beuveries et font penser à la grâce désopilante des Sopranos d’Alan Warner. Les sentiments de Maeve, creusant l’intime, alternent entre la rage de s’en sortir et l’angoisse profonde de se renier, de laisser derrière elle ses origines, le fantôme de sa soeur et une partie d’elle-même.

Roman politique et social, Du fil à retordre suit les trois héroïnes dans leur apprentissage et leur partage des conditions de travail des ouvrières. Maeve va changer au contact de ces travailleuses en usine, tisser des liens avec des membres de l’autre camp, unie pour la première fois par une solidarité de classe à ces réformées jusqu’alors haïes. Le final est grandiose, digne d’un film de Ken Loach, et l’on referme le roman avec un pincement au cœur, triste de devoir laisser Maeve face à son avenir, avec la certitude d’avoir eu entre les mains un roman d’exception, au début de l’œuvre d’une écrivaine qui ne pourra que figurer dans la cour des très grands.

Marianne Peyronnet