Rien ne prédisposait Tove Ditleven à devenir écrivaine.

Née en 1917 dans un quartier défavorisé de Copenhague, elle connaît une enfance difficile, marquée par la violence d’une mère caractérielle et la pauvreté, dont le récit forme la matière cruellement ironique d’Enfance, premier tome de cette trilogie. Seule la découverte de l’écriture, d’abord vécue dans la honte, lui offre une échappatoire dont le second, Jeunesse, qui la voit se colleter aux joies du salariat, confirme les vertus émancipatrices, tandis que le troisième – inédit en français – fait la part d’une réussite littéraire inversement proportionnelle à ses rapports avec les hommes.

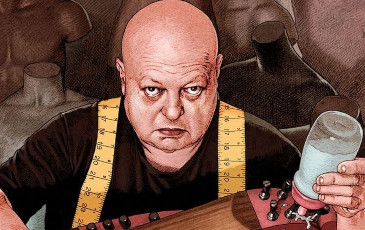

Les livres, les hommes. Dès le départ, les deux sont intimement liés : à peine âgée d’une douzaine d’années, la jeune Tove, gauche et timide, noue une relation trouble avec une sorte de vieux libraire qui, jouant les Pygmalion, lui ouvre les portes de sa bibliothèque en échange de l’inavouable tentation qu’elle représente à ses yeux. Plus tard, c’est avec une certaine lucidité qu’elle se laisse séduire par le directeur quinquagénaire de la revue d’amateurs qui publiera ses poèmes, lui offrira une amorce de reconnaissance et, accessoirement, deviendra son premier mari, d’ailleurs vite quitté pour d’autres, tous plus ou moins velléitaires ou tordus, à l’exception du dernier. Celui-là semble enfin devoir être le ferme soutien dont elle a besoin pour écrire, seule affaire vraiment sérieuse d’une vie que l’autrice paraît plutôt subir que vraiment chercher à diriger.

On aura rarement éprouvé si forte impression de transparence qu’à la lecture de cette trilogie, devenue un classique de la littérature danoise. Tove Ditlevsen, en effet, se regarde bien moins dans un miroir qu’au travers d’une vitre, avec la part d’ambiguïté et de surdité que cela suppose. Porté par une imperturbable narration au présent, le texte va de l’avant sans apitoiement excessif – ni sur soi ni sur les autres – avec une simplicité et un détachement dont la clarté confine parfois à la froideur. À l’opposé de la démarche réflexive et tortueusement analytique d’un Michel Leiris, l’autrice danoise avance sans souci des causes et, tout en ne parlant que d’elle, fait de ce moi un personnage dont la subjectivité, comme vue de l’extérieur, se fond dans le décor cafardeux d’une Copenhague en noir et blanc, provinciale et mesquine. Quoi qu’il en soit, sa propre résilience et la distance qu’elle s’impose lui permet de ne juger personne, pas même les pires psychopathes, tel ce x-ième mari, médecin qui, pour mieux se l’attacher, n’hésitera pas à la rendre dépendante aux tranquillisants jusqu’à lui faire frôler la mort. L’effet peut être étrange : si, de par ses origines prolétaires, Tove Ditlevsen n’est pas dénuée de conscience de classe, elle n’en tire aucune conséquence en termes politiques et la guerre elle-même lui glisse dessus au point qu’on se demande parfois si elle a remarqué ces messieurs parlant allemand qu’on voyait alors un peu partout. Cette équanimité devant la vie ne va d’ailleurs pas sans un certain humour (« Quand je suis pas en train d’écrire, dis-je, je tombe enceinte ») qui dessine en creux le sujet véritable du livre : l’écriture, qui est pour Tove tout ce que le reste n’est pas, un refuge hors duquel elle se sait incapable de faire face à ce qui la contraint : la famille avec ce qu’elle comporte de déterminismes sociaux, les hommes avec leur égoïsme et leurs manies, ses propres addictions auxquelles elle finira par succomber en 1976, quelques années à peine après l’achèvement de sa trilogie. De l’écriture elle-même – du travail socialement reconnu de l’écrivaine importante qu’elle fut bel et bien – elle ne parle pas ou peu. La contradiction n’est qu’apparente : pourquoi parler de l’écriture lorsque, sans ostentation, elle est à l’évidence partout dans cette œuvre magistrale de lucidité désespérée ?

Yann Fastier