Dessinateur de presse, peintre et scénographe, l’artiste catalan Josep Bartolí (1910-1995) restera avant tout dans l’Histoire comme l’un des grands témoins de la Retirada, la retraite consécutive à la défaite du camp républicain qui, en 1939, poussa des milliers d’Espagnols à chercher refuge de l’autre côté des Pyrénées.

Comme ceux dont il couvrit d’abord l’exode en tant que combattant, il connut l’hospitalité à coups de crosse du pays des Droits de l’Homme, la misère des camps de concentration d’Argelès et de Rivesaltes où Daladier, le fier Munichois, laissa volontairement croupir la fine fleur de la République. Délesté de son fusil, Bartolí reprit donc ses crayons – ce qu’il put trouver en fait de crayons et de papier – et dessina, dessina, dessina tout ce qu’il voyait : la faim, la crasse, l’ennui, le froid, la maladie et, surtout, les trognes hallucinantes de la chiourme française où la brute alcoolique le dispute au violeur et le tortionnaire sadique à l’assassin. La puissance satirique de son trait le hausse d’emblée parmi les plus dignes héritiers de Callot et de Goya, au rang d’un Otto Dix, d’un George Grosz dont il partage l’outrance vengeresse et la rage froide. La réalité, comme toujours, est certes à nuancer : tous les Français, loin de là, ne furent pas hostiles aux réfugiés espagnols et Bartolí lui-même bénéficia de la bienveillance d’un gardien qui, comme d’autres, faisait ce qu’il pouvait. Ce qui explique, sans doute, que nombre d’anciens combattants de la Guerre Civile, pas rancuniers, rejoignirent la Résistance, du moins parmi ceux que Pétain n’avait pas livrés aux Nazis. Bartolí, lui, parvint à gagner l’Amérique. Le Mexique, tout d’abord, où il rencontre Diego Rivera et Frida Kahlo (avec laquelle il aura une brève liaison), puis New York, les États-Unis où il travaillera pour le cinéma et fréquentera la crème de l’expressionnisme abstrait des années 50. Cela n’ira pas sans influer sur sa peinture qui, malgré tout, ne reniera jamais la figure et la satire. On songe alors à Saul Steinberg, à Tomi Ungerer, à Ronald Searle ou Ralph Steadman à la même époque, à tous ces grands noms du graphisme qui surent s’affranchir une fois pour toutes du réalisme pour exercer leur verve en liberté, dans la pure joie du poignet.

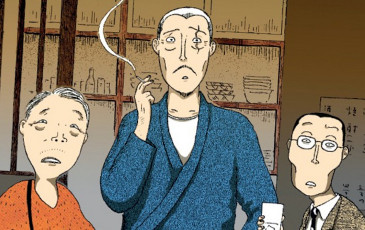

Il fallait un dessinateur pour rendre compte de pareille existence : c’est Aurel qui s’y est collé. Bien connu des lecteurs du Canard enchaîné, il signait avec Josep son premier long métrage d’animation. Le coup d’essai fut un coup de maître : ce biopic passionnant de bout en bout sera couvert de prix et d’éloges mérités. Ce sera surtout, pour beaucoup, une découverte, que prolongera tout naturellement la monographie publiée à l’occasion de l’importante donation faite par la dernière compagne de Bartolí au mémorial du camp de Rivesaltes.

Auquel, il va sans dire, une visite s’impose.

Yann Fastier