Des -ismes de toute sorte qui émaillèrent le XXe siècle littéraire et artistique, l’unanimisme ne fut certes pas le plus tapageur.

Prôné notamment par Jules Romains et Georges Duhamel sous l’influence de Zola et des théories sociologiques de Gustave Le Bon (dont la Psychologie des foules devait faire entrer la notion de masses en littérature), il entendait faire le roman des groupes sociaux et n’aborder les individus que par le biais de leur appartenance à telle ou telle catégorie. Pourquoi pas ? Au moins, ça ne gêne pas la lecture : ainsi, ne saurait-on pas que Prétextat, paru en 1925, émargeait à ce courant éphémère, qu’on ne prendrait pas moins de plaisir à sa réédition.

Car c’est bien et avant tout de plaisir qu’il est ici question. Inspiré d’une mésaventure survenue au propre père de Pierre Bost, ce court roman sans grand drame se lit comme l’un de ces purs bijoux de style et de légèreté dont la littérature française contemporaine semble avoir décidément perdu la recette. Aussi porte-t-il bien son prénom, ce Prétextat Hauchecorne, gargotier alcoolique et normand, ruminant sa vengeance à l’encontre d’un groupe de vacanciers qui – les malheureux – ont préféré cette année louer des villas plutôt que de séjourner chez lui. En effet, tout ici n’est au fond que prétexte et si l’on aura pu craindre un instant pour les Parisiens un destin à la Pierre Jourde, fourches à l’appui, il n’en sera finalement rien, la revanche du brutal s’avérant même plutôt fine et d’assez bonne guerre. L’intérêt du roman sera donc à chercher ailleurs mais, alors, partout ailleurs et d’abord dans l’évocation de deux groupes sociaux que tout oppose. D’un côté cette petite coterie de Parisiens, bourgeois assez aisés pour s’offrir deux mois de villégiature à la mer, avec automobiles et personnel de maison. De l’autre, ces Normands méfiants, à la fois finauds et mal dégrossis, sortis tout droit de la maison Maupassant. On n’est d’ailleurs pas sommé de choisir son camp : autant les seconds sont d’authentiques rustauds sans circonstances atténuantes, autant les premiers sont ridicules, figures en carton-pâte amidonnées de lieux communs que croque Pierre Bost avec une réjouissante ironie, du bellâtre Dragoïlo Mimitch à Mademoiselle de Vinci, descendante « authentique » de Léonard et aux carnassières jumelles Phonar dont leur mère « (…) se demandait parfois si ces deux filles étaient bien à elle, d’autant plus que l’absence de son collaborateur d’alors (absence qui menaçait de se prolonger, M. Phonar étant mort depuis dix ans), lui ôtait le seul moyen de s’assurer rétrospectivement qu’elle fût bien la mère de ses filles ».

S’il existe une opposition réelle, elle est bien plutôt à chercher entre la nature, si belle, et les hommes, qui l’habitent si mal. Le roman s’ouvre sur une évocation de l’été normand d’un lyrisme en tout point digne des guides Odé, où ne manque pas même le pin isolé dont « (…) le tronc rouge coupait les verts innombrables et la tête argentée de l’arbre faisait sur toute la campagne entendre ce bruit de l’air dans les pins pour lequel fut inventé le mot murmure ». Ce souci permanent du mot juste sous l’apparente désinvolture fait de chaque ligne de Prétextat une boîte à jolie surprise et confirme Pierre Bost, s’il le fallait encore, comme une recrue de choix parmi les chevau-légers d’un style qu’on rêve inimitablement français. Une sorte de Dufy des lettres, en somme, avec ici quelque chose aussi qui annonce un Jacques Rozier – ce dont le grand scénariste de cinéma qu’il fut après avoir été romancier (La traversée de Paris, Le Diable au corps, Le juge et l’assassin…) ne saurait s’offusquer, sans doute.

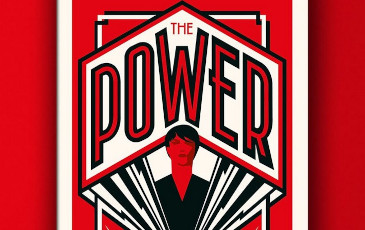

Quant aux gens de La Thébaïde, qu’on ne saurait assez remercier de nous restituer titre après titre des perles d’une aussi belle eau, on aimerait seulement qu’ils portent un peu plus d’attention à leur écrin et fassent enfin des maquettes un peu moins moches. Après tout, c’est aussi leur métier.

Yann Fastier