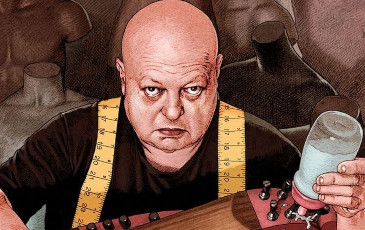

D’abord, il y a les aînés, membres du O’Side dans les années 80,

puis ceux du plus récent Brussels Casual Service, et enfin ceux de la nouvelle génération, disciples de la free fight. Tous se considèrent comme l’élite footballistique belge, tous sont hooligans. Les deux journalistes ont suivi pendant des mois ces différentes firms, et sont parvenus à les approcher d’assez près pour obtenir des confidences, dans cette enquête fouillée proche de la thèse sociologique. Au final, ils livrent une vingtaine de portraits, effrayants, drôles ou touchants d’individus qui « se sont donnés corps et âme à leur équipe, leur club, leur quartier, leur ville », souvent au point de renoncer à leur famille ou leur boulot. Migge, Chu, Luc ou Sacha ne sont pas de simples supporters, ni même des ultras. Eux, ce qu’ils aiment c’est la castagne, l’adrénaline, « affronter des groupes rivaux dans des bagarres collectives, aux abords du stade, ou dans les rues », « se battre entre personnes consentantes », « défendre une équipe, son territoire, l’honneur du groupe dans des fights dont les victoires assoient le prestige.

En leur donnant la parole, en se concentrant sur les hommes et leurs parcours, ainsi que le faisait John King dans son Football Factory, les auteurs nous éloignent des clichés qui viennent à l’esprit quand on pense aux hooligans, soit des hordes de types cassant tout sur leur passage, ces meutes avides de sang dont raffolent les medias à la recherche d’images sensationnalistes.

Ce ne sont pas des anges, évidemment. Beaucoup ont fait de la prison pour escroqueries ou braquages. Quand on consacre son existence à une telle passion, on aime la marge, la fête. La bière, la coke, les déplacements entre potes coutent chers et c’est difficile pour eux de s’acclimater à un travail de bureau. Sans compter que les lois drastiques de la fin des 90’s, mises en place pour se débarrasser du supportérisme, a fini de ruiner leurs finances à coups d’amendes prohibitives. Mais ils ne sont pas non plus des hommes sans foi ni loi. Les plus âgés, rangés des voitures, s’accordent bien quelques baffes de temps en temps, mais la plupart ont trouvé une femme, fondé une famille, trouvé un travail. Et puis, le cœur y est moins. Dans l’impossibilité légale de voyager à l’étranger, ou simplement d’assister aux matches, les plus jeunes ont inventé de nouvelles règles pour assouvir leur fièvre. Ils retrouvent leurs adversaires dans des batailles loin des villes, lors de rendez-vous dans des bois, sur des parkings, pour des combats contrôlés, prévus d’avance, les privant de tout ce qui faisait le sel d’antan, ces courses poursuites surprises vous obligeant à lâcher votre pinte. Cette nouvelle ère de la free fight effraie moins les autorités et rassemble pourtant des gars peu recommandables, venus de Russie, d’Ukraine ou de Pologne qui, en plus d’être rompus à toutes les techniques de combat, prônent un nationalisme offensif, avec toutes les idées nauséabondes qui vont avec.

Les anciens du O’Side, ou du Brussels Casual Service n’ont que faire de la politique. Ils subissent assez le rejet des élites pour ne pas comprendre qu’ils ont plus de points communs avec ceux qui goutent parfois leurs poings qu’avec des élus pour lesquels ils ne votent jamais. Ils balaient même les accusations de racisme d’un revers de main et répondent défense de leur territoire et présence dans leurs rangs d’Altin ou Saïd. Ils demandent, simplement, « qu’on les laisse se battre comme ils l’entendent ».

Marianne Peyronnet