Un narrateur se raconte, à la première personne et au passé, ou plutôt il décrit des événements marquants de son existence, des actes qu’il a commis à différentes périodes de sa vie.

Après le suicide de son père, sa mère a sombré et fait de lui, à neuf ans, son objet sexuel. Il l’a tuée, décapitée, a baisé son cadavre et en a mangé des morceaux. Confié à sa grand-mère, il lui a fait subir le même sort, s’enfonçant jusqu’à l’extase et à maintes reprises, dans son corps démembré, en putréfaction. Puis, il a cherché de nouvelles ‘mamans’ et des ‘Florence’, adolescentes de seize ans, selon des critères physiques précis, à torturer, violer, faire mourir lentement.

Son journal n’est pas une confession, encore moins une justification. Il n’y a pas d’auto-analyse, pas de recul, il expose seulement les faits, avec accumulation de détails. Jusqu’à la nausée. Le vocabulaire est simple, le rapport concis. L’effet de réel n’en est que plus saisissant. Au point qu’une odeur de pourriture flotte dans les airs, imprègne durablement nos sens. Tout n’est que chair purulente et meurtrie, agonie douloureuse. Le bien et le mal n’existent pas.

On pense à Sade, bien sûr (le livre a d’ailleurs reçu le prix Sade 2019), en plus dérangeant, car plus proche de nous, plus explicite, dans une langue qui décortique les actions successives en toute simplicité, tel un boucher découpant des steaks, sans effort apparent. A l’image de son maître, Christophe Siébert s’empare des tabous, inceste, nécrophilie, meurtres, et nous laisse, ainsi que devaient l’être les lecteurs contemporains du divin Marquis, sidérés. Il nous plonge, sans aucune distanciation, au plus profond du cerveau de son personnage. Très loin des récits de tueurs en série avec jolie inspectrice à la poursuite du méchant. Plus près du réalisme terrifiant de Henry, portrait d'un serial killer, le film de John McNaughton. L’expérience est brutale. Littéraire et charnelle à la fois.

La nuit est noire, effectivement. D’ordinaire, le noir permet de faire ressortir la lumière. Là non. Il n’y a pas une lueur à laquelle se raccrocher, pas un halo lointain annonciateur du lever du jour. Les ténèbres sont absolues, définitives. Alors, pourquoi s’infliger une telle lecture, aller au bout, quand on pressent qu’il n’y aura aucune rédemption possible ? Est-on maso, malade ? Est-ce une curiosité morbide qui nous pousse à tourner les pages ?

On n’est pas, bien sûr, entraîné dans le délire du narrateur. On ne partage à aucun moment sa propre vision de la beauté car il nous en écarte, se la garde pour lui seul, se tient à distance, telle qu’on la définit, de l’Humanité.

Ah oui ? C’est bien un homme, pourtant. Il ressent des émotions, certes épouvantables, mais humaines. Joie, satisfaction, solitude.

Il n’est pas un monstre. Les monstres n’existent que dans les rêves. Il est de chair et de sang. Il est le fruit d’une société, le fils d’une famille.

Il n’est pas un animal. Il tue parce qu’il suit un plan. Il est au-delà de la survie. Son existence est parsemée de rituels auxquels il se plie. Il raisonne. Il cherche à atteindre un but, servir Anteros, devenir un démon. Il ne répond pas seulement à des instincts, il est en quête de spiritualité. Il élabore une logique, l’alimente d’actes horrifiques qui s’imbriquent pour former une pensée structurée.

Est-ce cela, l’Humanité ? Du foutre, du sang, des sécrétions, de la merde, et à la fin, de la pourriture ? En partie, certainement. Et il l’incarne donc, de façon dérangeante, extrême. Siébert crée un monde où les plus faibles, les enfants et les femmes sont soumis, souffrent et meurent. Il raconte notre monde, en partie.

Paranoïa

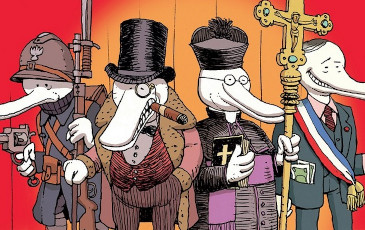

Dans Paranoïa, il est question d’une centaine de meurtres sur une plage, d’une femme violée, tandis que les humains sont remplacés à leur insu par des robots. Un homme mène l’enquête et consigne ses découvertes. C’est un voyage halluciné dans la psyché d’un personnage dont on ignore s’il est digne de confiance ou complètement parano, un hommage assumé à Lovecraft où le héros seul contre tous, dans un univers hostile, livre des pensées crédibles. En mêlant roman noir aux accents de fin du monde, SF complotiste, récit fantastique, Siébert se joue des codes de la littérature de genres pour rendre tangible la maladie mentale. Par un extraordinaire sens de l’ellipse, une narration tout en décrochements, en bonds, dans une succession d’anecdotes comme autant de faits divers touchant des gens devenant fous, il parvient à faire ressentir un malaise profond. Les actions, décrites avec une minutie délirante, et les ruptures de temps accentuent l’effet d’éclatement de la réalité sans jamais perdre le lecteur, bien obligé de suivre l’intrigue, rapide. Se dresse devant lui un bestiaire monstrueux, comme sous l’assaut d’un delirium tremens terrifiant, teinté d’ironie déguisée. On ne sait plus quoi penser, ce qui est vrai ou tient du délire. On se laisse porter jusqu’à la résolution de l’énigme, ou la plongée dans l’aliénation la plus complète. Crevés.

Marianne Peyronnet