De Moby, je ne connaissais pas grand chose.

Je me souvenais de sa dégaine de geek, d’éternel (quoique chauve) étudiant propre sur lui, de ses tubes électro interplanétaires très mainstream dans les années 2000. Je le pensais gay, lisse, issu de la planète branchouille New-Yorkaise. Comme quoi, je me gourais. Son autobio commence en 89. Moby a alors 24 ans et vit dans une usine désaffectée à Stamford, 75 bornes de NY. Barricadé dans un appart sordide, sans chauffage, sans eau courante, sans chiottes, avec pour voisins des toxicos, des dealers, et des coups de feu comme fond sonore, il est heureux : synthé Casio, boîte à rythmes, séquenceur, table de mixage, sampler, il fait de la musique. La fac est un ancien souvenir. Trop de crises de panique, trop d’alcool. Pas son truc. Il finit par déménager dans le Lower Manhattan, (il y a plus glamour, à l’époque) et démarche clubs et labels pour vivre de son art, jusqu’à décrocher un contrat de DJ au mythique club Mars. Les voguers, composés surtout de gays et drag-queens blacks et latinos, l’adorent. Il explose le Dance Floor. Paradoxe, il est presque une image inversée de son public. Blanc, hétéro, croyant, abstinent et straight dans un monde de drogues et d’excès. Il faut l’imaginer, petit vegan, poussant son skate plombé de caisses de vinyles dans les flaques sanglantes des abattoirs du Meatpacking District. Tandis que les émeutes, le Sida, la pauvreté, le crack, les règlements de compte déciment des quartiers entiers de New York, il fait danser les foules sur ses mix décomplexés et ses compos allègres. En 90, son remix de Go, samplé au thème de Laura Palmer de Twin Peaks cartonne dans le monde entier et il enchaîne les tournées. Londres, Berlin, Amsterdam, Paris… L’heure est aux raves immenses, à l’euphorie : « C’est nous qui avions tout créé, tout imaginé, nous, des milliers de personnes éparpillées dans différentes villes du monde, qui organisions des événements pour des milliers de personnes en extase (…) Nous qui inventions de nouvelles formes musicales : des hymnes futuristes et joyeux qui étaient la bande-son de ce nouveau monde en cours de création. » Puis, imperceptiblement, l’époque change et la joie s’éteint. « En 93, les choses avaient évolué, la musique était de plus en plus sombre et les drogues de plus en plus dures. (…) J’étais le camarade Trotski des raves, le mec rayé de la carte. » En 95, Moby se remet à picoler, sort son album Everything Is Wrong, au succès mitigé, multiplie les expériences sexuelles et s’éloigne de la religion « J’avais adopté le christianisme à treize ans, âge où j’avais commencé à me masturber (…) J’ai fini par quitter le mouvement de jeunesse (chrétienne) et continué à me masturber. » En 96, Animal Rights, album de punk-rock lo-fi saturé de guitare se plante lamentablement : « l’album était un échec. La tournée était un échec (…) En toute logique, j’étais un échec. » Concerts devant vingt personnes, moral dans les chaussettes, long passage à vide durant lequel, il « rêve de se prendre une cuite et de se réveiller mort », jusqu’en 99, année qui clôt le récit, à la veille de la sortie de Play, et de « Porcelain ».

Moby sortira 18, avec « We Are All Made Of Stars » en 2002, puis Hotel, avec « Lift Me Up » en 2005. Mais c’est une autre histoire.

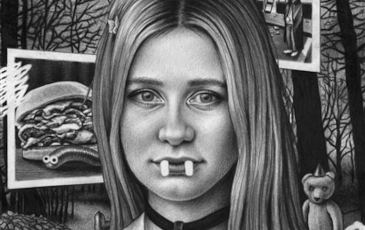

Dans Porcelain, Moby se met à poil. Sur scène, souvent, au sens littéral. Et au figuré, tant il ne s’épargne pas dans ce portrait drôle, sincère, touchant. Il confie ses doutes, assume ses choix, raconte ses hontes, avec une humilité désarmante et une autodérision redoutable. Il signe au final un livre rempli de joie, d’excès et de bols de céréales, une peinture très fine des euphoriques et lointaines 90’s.

Marianne Peyronnet