De toute l’histoire trop souvent tragique des Noirs américains, la Renaissance de Harlem fut certainement l’un des épisodes les plus heureux.

On sait comment ce quartier noir de New-York devint dans les années 20 et 30 l’épicentre d’un vaste mouvement culturel qui devait toucher tous les arts et offrir à de nombreux intellectuels, artistes, écrivains ou musiciens, un rayonnement qu’ils étaient loin d’avoir jusqu’alors. Claude McKay fut l’un d’eux, et non des moindres, puisqu’il devait être l’un des premiers à lui tendre un miroir avec Home to Harlem, son premier roman paru en 1928.

Né à La Jamaïque en 1889, Claude McKay sera d’abord poète, longtemps militant communiste et voyageur toute sa vie puisqu’il vivra successivement aux États-Unis (dont il obtiendra la nationalité), en Angleterre, en Russie, en France, au Maroc et en Espagne avant de revenir mourir en Amérique en 1948, misérable et tardivement converti au catholicisme.

Autant dire qu’il aura certainement mis beaucoup de lui-même dans ce Retour à Harlem, qui voit le jeune Jake rentrer clandestinement à New York suite à une désertion. La France a du bon, Londres n’est pas sans charmes, mais rien ne vaut Harlem où la vie même éclate à chaque coin de rue. Ainsi, le soir de son retour, ne « lève »-t-il pas une merveilleuse petite femme qu’il passera le reste du roman à rechercher, n’ayant bêtement retenu ni son nom ni son adresse ? Sa quête sera dès lors le prétexte au portrait multiple et diffracté d’une société en constante ébullition, foisonnante et bouillonnante de sentiments et de chaleur. « Pan noir sorti des bois », bienveillant et toujours en éveil, ouvert à toutes les expériences, Jake s’immerge dans la vie de Harlem avec un appétit jamais rassasié, une vitalité qui lui permet d’aller sans faiblir au-devant d’une existence qui, si elle « le dégoûtait parfois, (…) ne lui faisait jamais peur ». Cet infatigable élan vital le porte du même pas débonnaire à travers d’innombrables aventures, souvent truculentes, où la morale bourgeoise aurait sans doute à redire si seulement elle avait voix au chapitre dans ce quartier où le meilleur côtoie le pire avec une belle équanimité. De bar en tripot, de femme en femme, Jake se laisse vivre, ce qui, sans doute reste le meilleur des programmes.

Mais est-il donné à tout le monde ? Au cœur du roman, comme une parenthèse, plusieurs épisodes se déroulent à bord d’un wagon-restaurant, où Jake trouve à s’employer. Là, il rencontre Ray, un étudiant haïtien, sensible et cultivé, qui voit la vie tout autrement. Si Jake est pour McKay un double rêvé ou, mieux, une sorte de témoin idéalement impartial, il compose avec Ray un portrait plus nuancé, intériorisé et pétri de doutes qui, de toute évidence furent aussi les siens. Sa lucidité fait paradoxalement sa force et sa faiblesse. Là où Jake jouit de la vie, lui la regarde, conscient jusqu’à la douleur des contradictions d’une société noire enfermée dans ses propres stéréotypes, le plus souvent dictés par les Blancs : « Non, l’éducation contemporaine est pensée pour faire de toi un porc intransigeant, buté et méprisant. Un Noir qui s’instruit de la sorte est un anachronisme. Nous, les Noirs, nous devrions étudier autrement. Mais on s’éduque comme… comme on se loge : on attend que les Blancs déménagent pour s’installer dans ce qu’ils laissent. »

Ce fut peut-être la cause de la réception mitigée que reçut le roman parmi les siens : trop cru, pas assez politique, il fut accusé par l’intelligentsia noire de colporter une vision exotique de Harlem à l’usage de Blancs avides de s’encanailler, ce que semblait confirmer d’autre part l’accueil enthousiaste de la presse blanche. C’était lui faire un faux procès : McKay n’écrivait ici ni en sociologue ni en militant et son portrait sentimental d’un Harlem en rut reste encore aujourd’hui, par-delà les questions de couleur de peau, un hymne à la vie digne d’un Panaït Istrati ou d’un Albert Cossery.

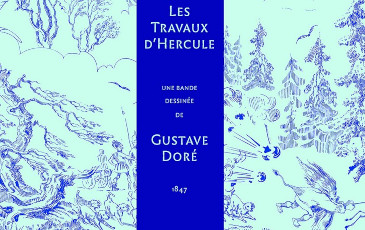

Après une première édition chez Rieder en 1932 – dans une traduction de Louis Guilloux, excusez du peu – Retour à Harlem s’offre aujourd’hui un nouveau costume chez Nada, dans une nouvelle traduction et sous une très jolie maquette illustrée de dessins d’époque, comme une façon de confirmer le retour en grâce d’un auteur dont une récente salve de rééditions aura permis de mesurer toute l’importance dans l’émergence d’une littérature afro-américaine fière d’elle-même et résolument swing.

Yann Fastier