La Grande guerre n’a pas fait qu’enrichir les marchands de canons : elle ne fut pas non plus pour rien dans la prospérité des marchands de papier.

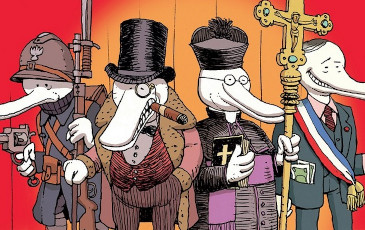

A peine n’apparut-elle plus si fraîche et joyeuse qu’on l’avait tout d’abord cru qu’une pluie de romans s’abattait sur l’arrière, façon tir de barrage. Il faut avouer que l’expérience avait de quoi stimuler l’imagination des écrivains qui y survécurent : on n’a pas tous les jours l’occasion de tremper sa plume dans le sang des copains et l’épreuve des tranchées constitua pour beaucoup une sorte de seconde naissance, aux forceps, à l’issue de laquelle plus rien ne serait jamais tout à fait pareil. Parmi ces témoins privilégiés, parmi ces Giono, ces Barbusse, ces Genevoix et ces Dorgelès, on n’attendait pas Gabriel Chevallier. L’auteur gentiment démodé des Clochemerle fut pourtant bien celui de l’un des plus stupéfiants romans-témoignages de la Première guerre mondiale. La Peur opère dans l’horreur à l’état pur et sans anesthésie : loin des postures héroïques de rigueur, Jean Dartemont, double transparent de l’auteur, ne fait pas mystère d’une trouille omniprésente, permanente et légitime, dont il étale les motifs sous le nez délicat du lecteur avec une crudité sans fard et une ironie féroce, sous laquelle ne cesse de pointer l’indignation. Généraux irresponsables, « embusqués », patriotards et stratèges de Café du Commerce, toujours prompts à faire la leçon au pauvre poilu, tous en prennent pour leur grade : l’ennemi n’est pas toujours celui qu’on croit et, s’il y avait une revanche à prendre, ce n’était certainement pas sur ces pauvres bougres d’Allemands, mais bel et bien sur les salauds qui n’hésitèrent pas à sacrifier une génération entière pour satisfaire leurs appétits de pouvoir et d’argent. Pour Gabriel Chevallier, La peur fut cette revanche, écrite à coups de cravache.

Yann Fastier